令和4年11月25日(金) 刑部小学校 多目的ホール

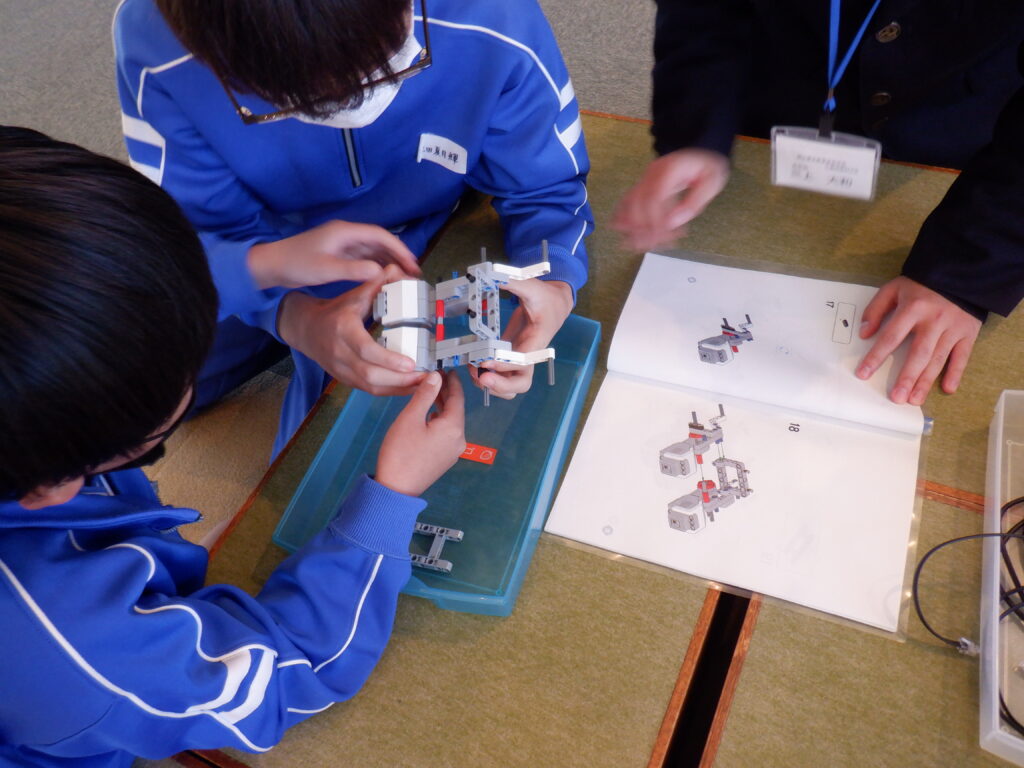

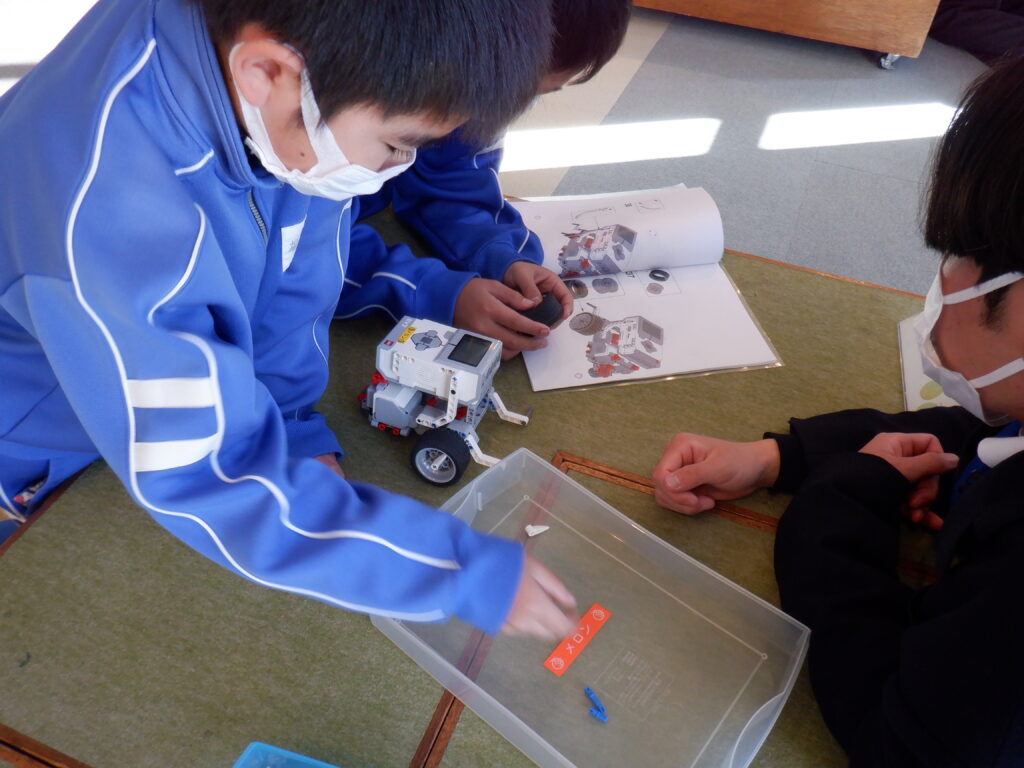

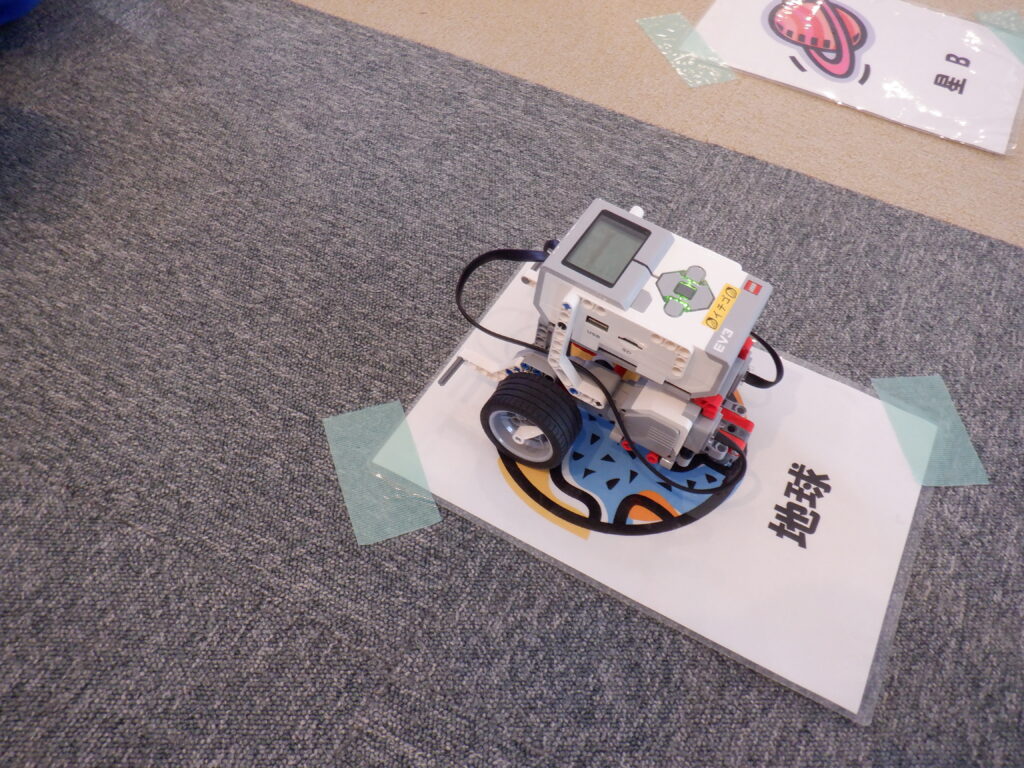

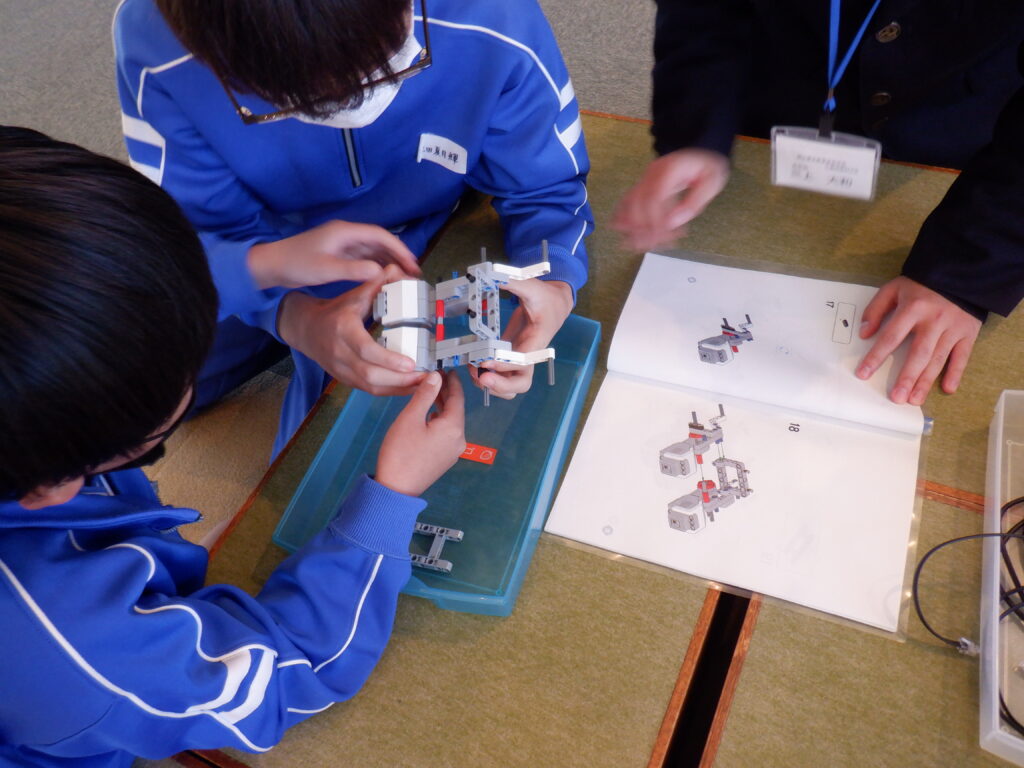

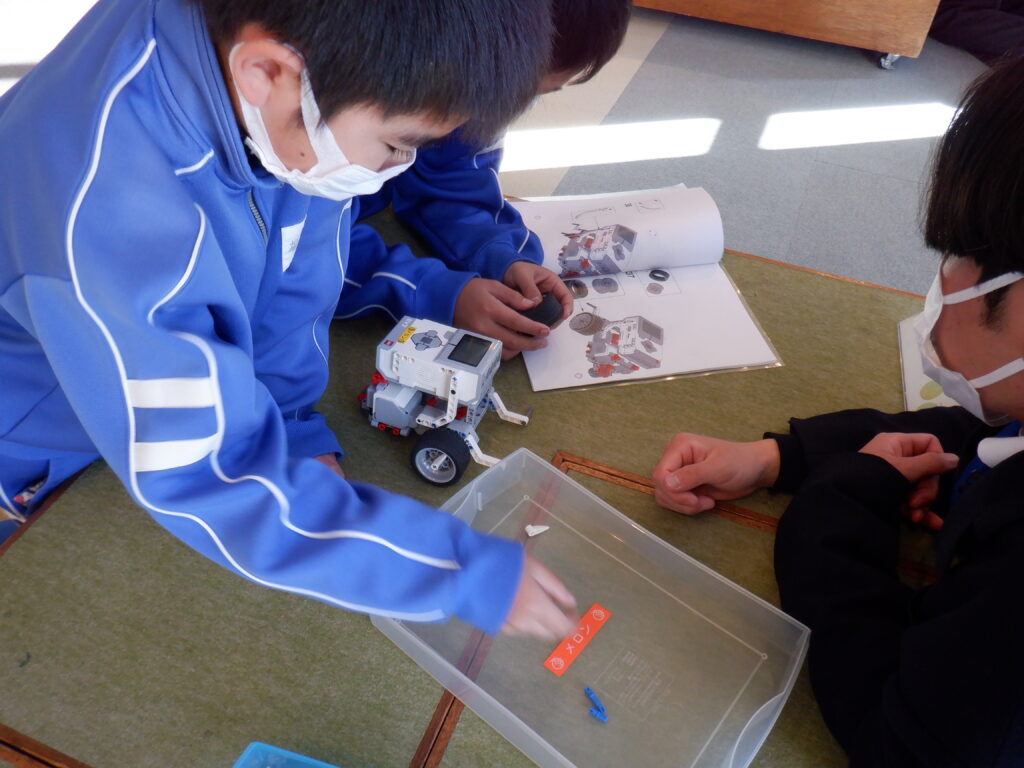

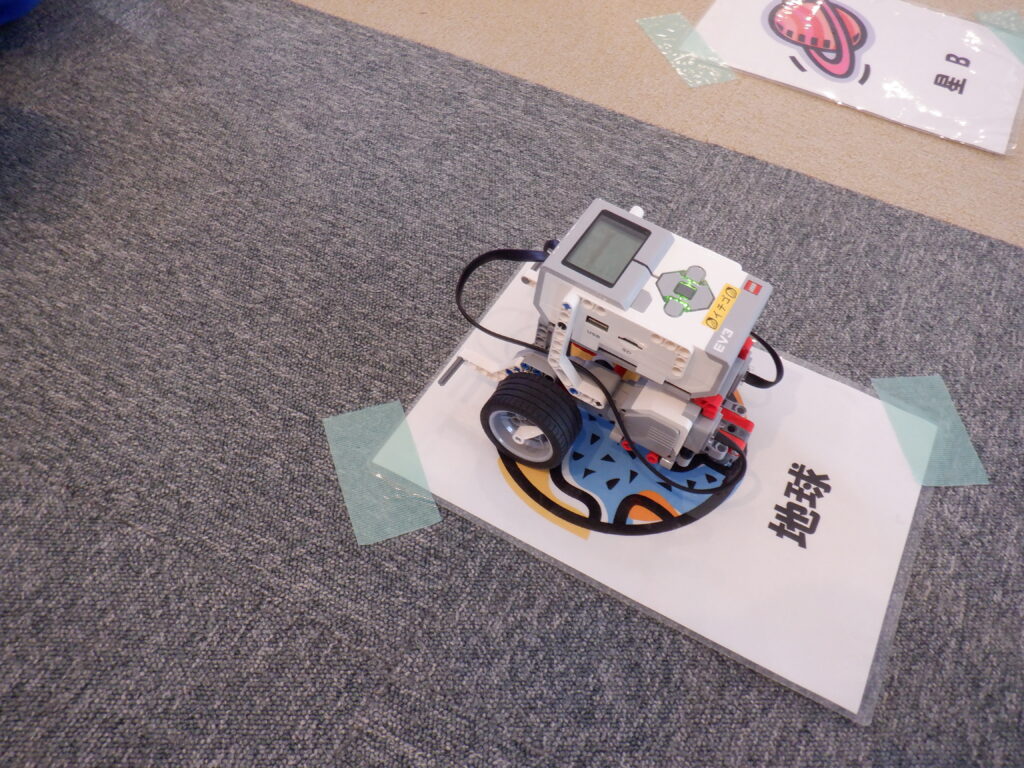

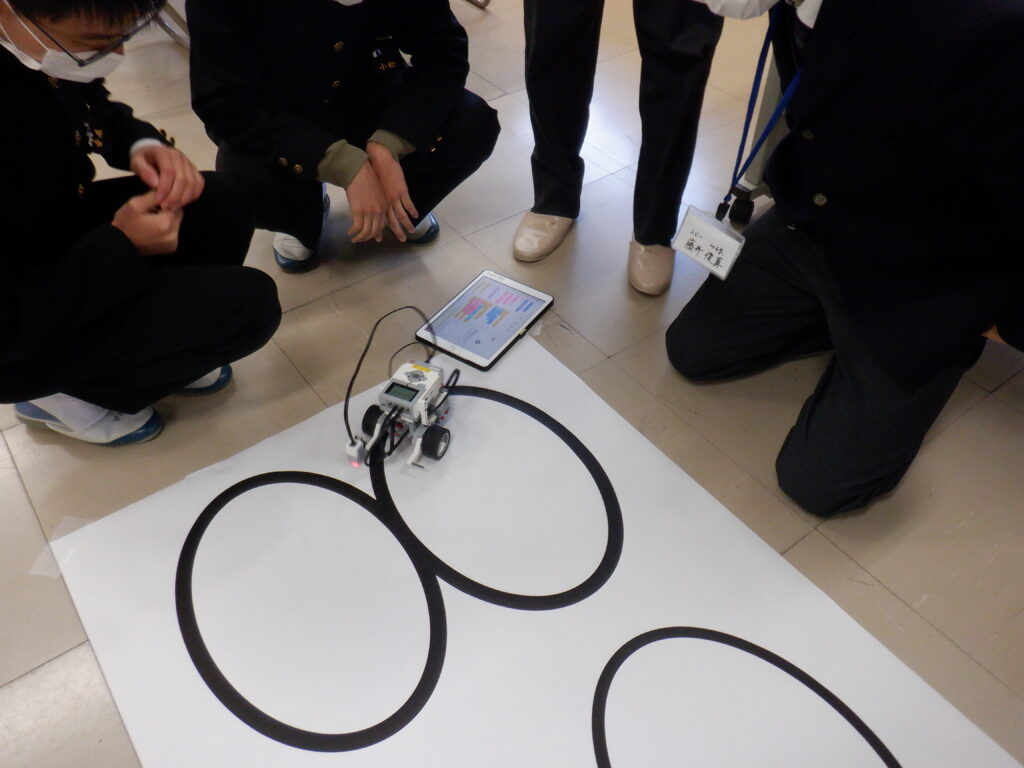

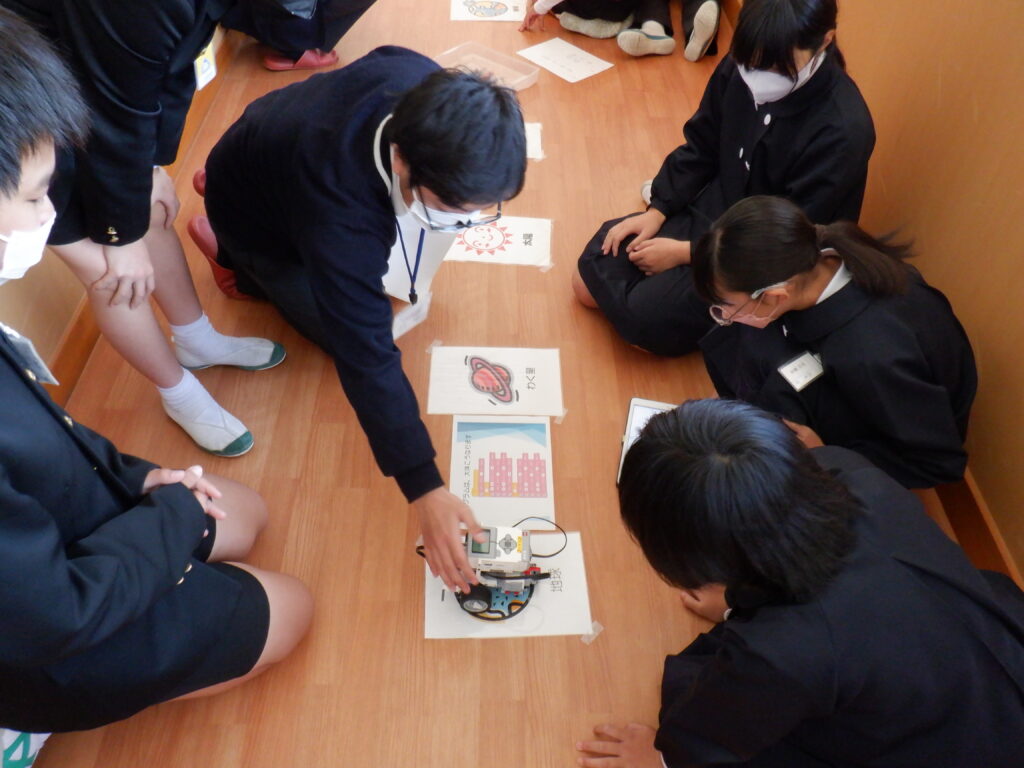

11月25日(金)工業技術科3年生6名は刑部小学校を訪れ、6年生16名を対象としてレゴロボットを使ってプログラミング学習の出前授業を行いました。宇宙を旅するコースを用意し、プログラミングをしてもらいました。プログラミングが面白いと小学生に好評でした。授業をきっかけにITや新見高校工業技術科に興味を持ってもらえたらと思います。

令和4年11月25日(金) 刑部小学校 多目的ホール

11月25日(金)工業技術科3年生6名は刑部小学校を訪れ、6年生16名を対象としてレゴロボットを使ってプログラミング学習の出前授業を行いました。宇宙を旅するコースを用意し、プログラミングをしてもらいました。プログラミングが面白いと小学生に好評でした。授業をきっかけにITや新見高校工業技術科に興味を持ってもらえたらと思います。

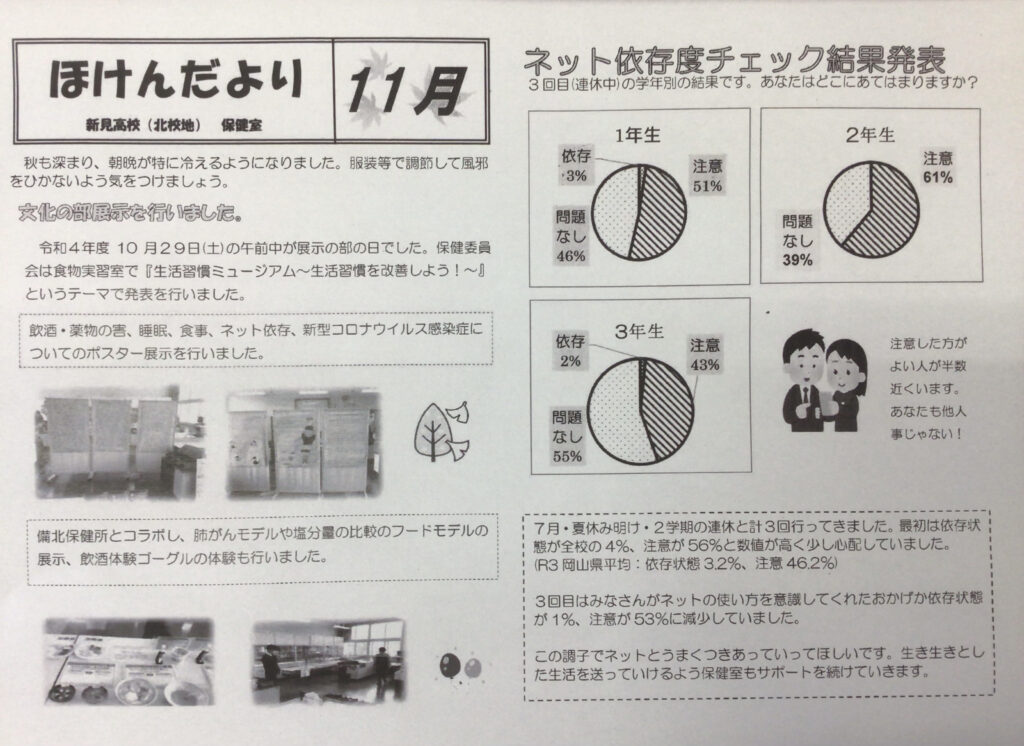

ほけんだより11月号を作成しました。表面は生徒が作成しています。

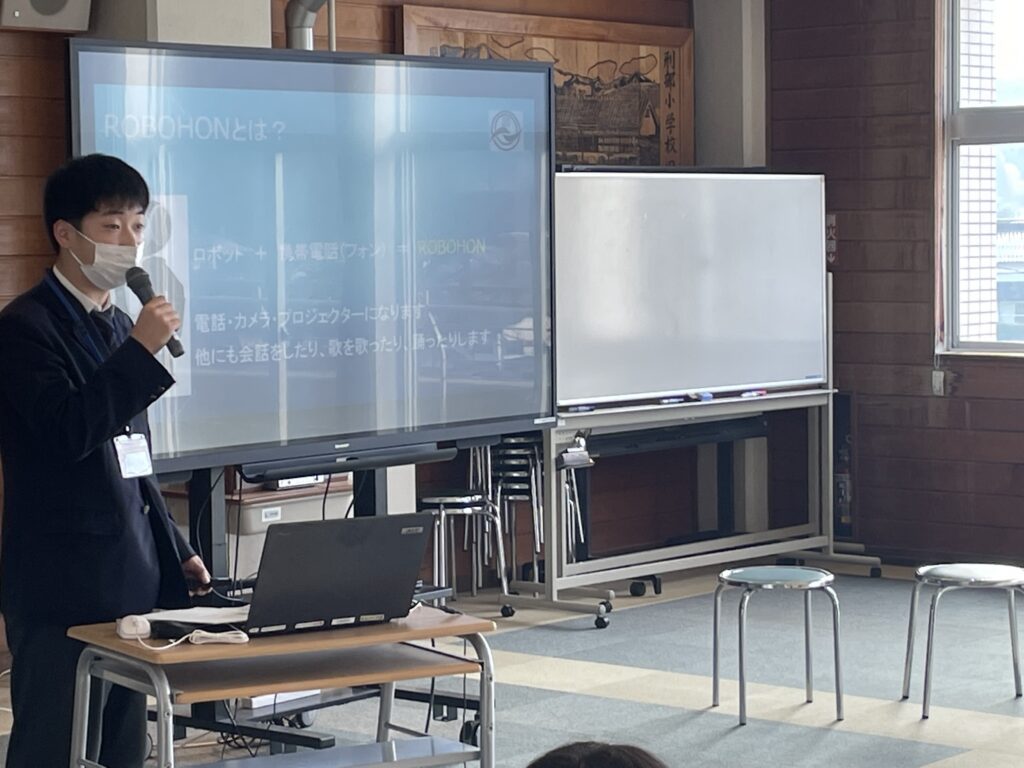

11月11日(金)工業技術科3年次生6名は出前授業のために刑部小学校を訪れました。小学校5年生17名を対象としてロボット型携帯端末(ロボホン)を使ってプログラミング学習を行いました。『ロボホンのはじめてのお使い編』と称して歩くコースを用意し、プログラミングをしてもらいました。小学生にはプログラミングが面白いと好評でした。授業をきっかけにITや新見高校に興味を持ってもらえたらと思います。

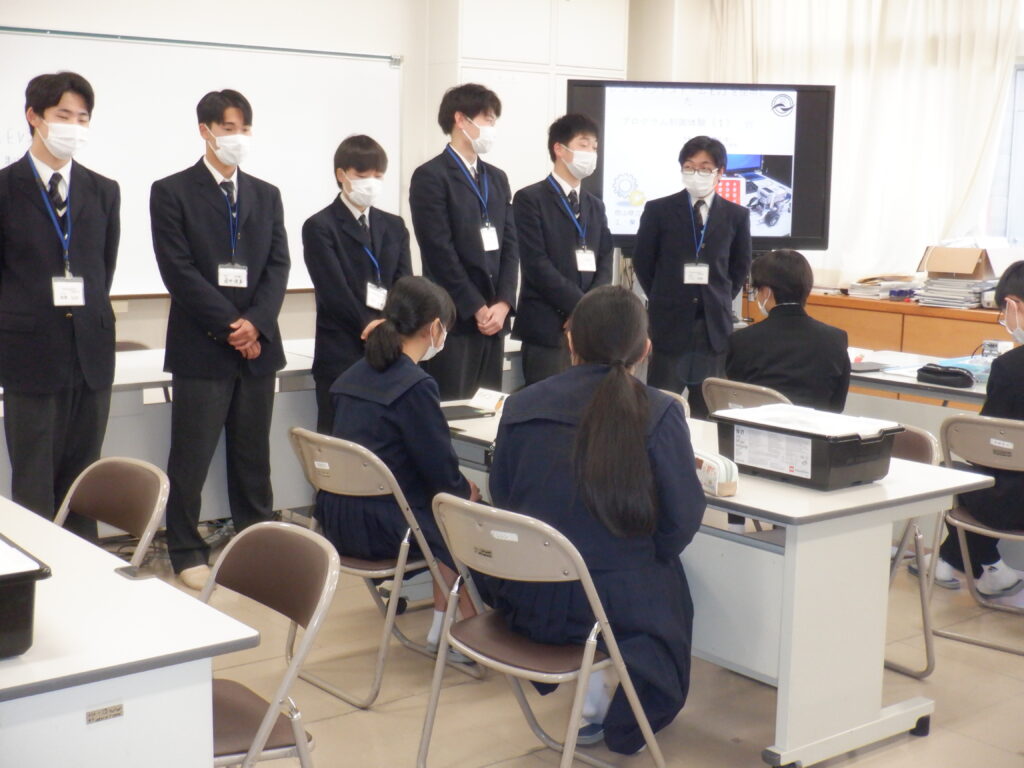

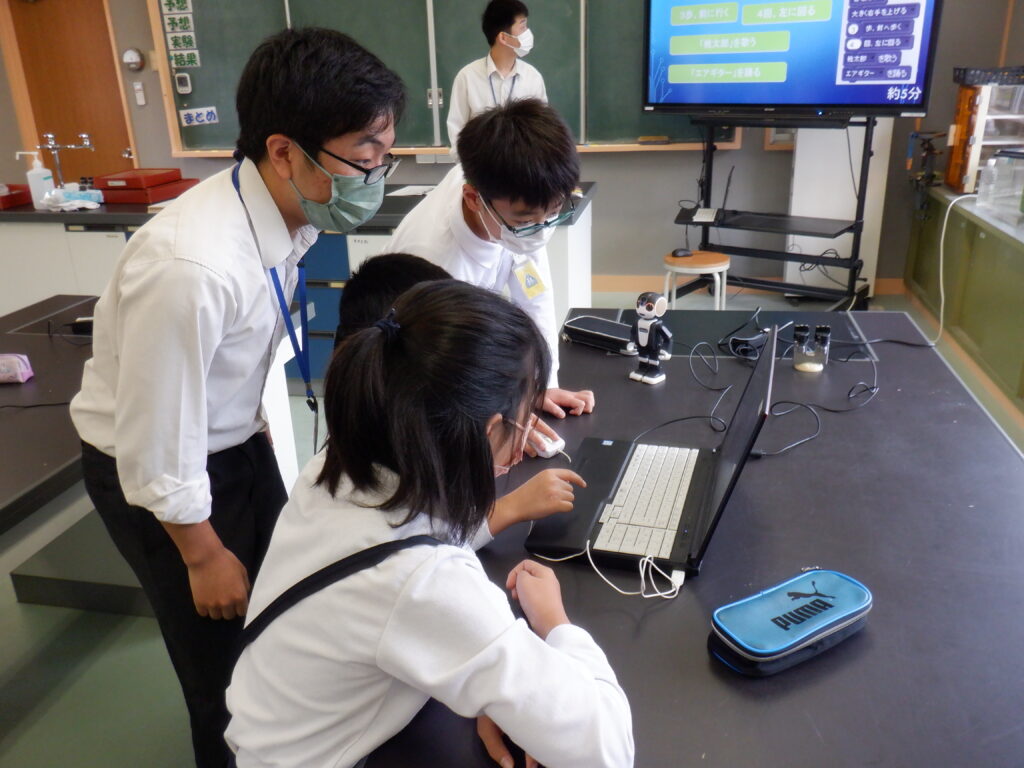

令和4年11月18日(金) 新見第一中学校 情報処理室

11月18日(金)工業技術科3年生6名は出前授業のために新見第一中学校を訪れました。新見第一中学校では初めての出前授業となります。3年生60名(欠席のため36名)を対象としてレゴロボットを使ってセンサープログラミング制御学習を行い、主に超音波・カラーセンサーを利用したプログラミング制御をしてもらいました。中学生にはプログラミング制御学習が楽しいと好評でした。授業をきっかけにIT(情報技術)や新見高校 工業技術科に少しでも興味関心を持ってもらえたらと思います。

令和4年11月1日(火) 材料試験室

第二種電気工事士_上期技能試験を終え、17名に嬉しい合格通知が届きました。残念ながら全員合格とはなりませんでしたが、放課後に繰り返し練習をした結果、過去最多の合格者数となりました。中でも17名中16名が2年次生の合格者です。これで2年次生はクラスの約半分が電気工事士の資格を持つこととなり、まるで気分は電気科のようです(^^;。彼らは卒業までの残り1年半で更に多くの資格取得にチャレンジする予定です。これからも乞うご期待!ですね。

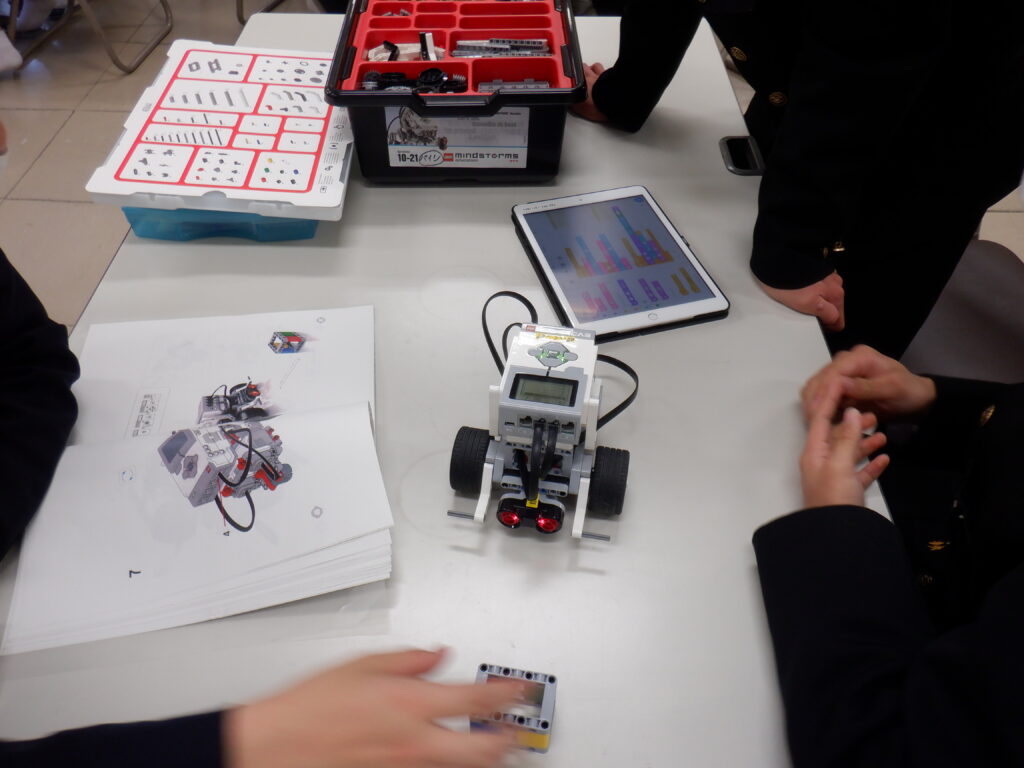

令和4年10月21日(金) 新見南小学校 理科室 工作室

※アイパッドでプログラミングを行い、ブルートゥース(無線通信)でレゴロボットを動かしました。

10月21日(金)工業技術科3年生6名は出前授業のために新見南小学校を訪れました。小学校6年生30名を対象としてレゴロボットを使ってプログラミング学習の出前授業を行いました。宇宙を旅するコースを用意し、プログラミングをしてもらいました。授業で小学生はプログラミングが面白いと好評でした。授業をきっかけにITや新見高校に興味を持ってもらえたらと思います。

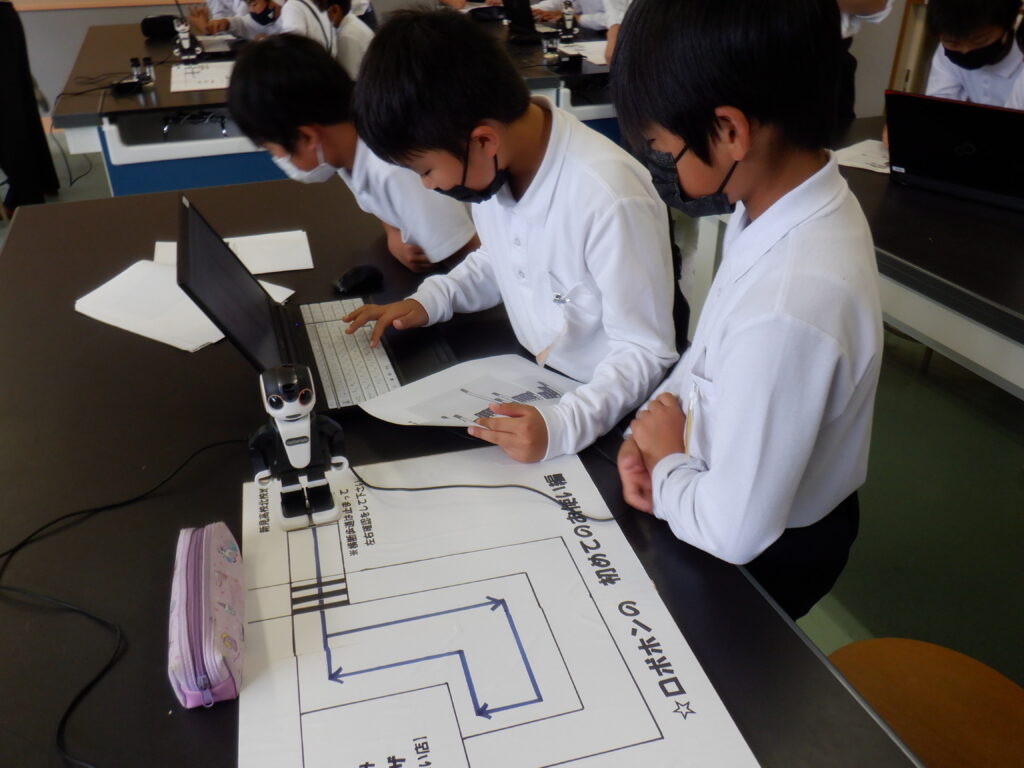

令和4年10月7日(金) 新見南小学校 理科室

10月7日(金)工業技術科3年次生6名は出前授業のために新見南小学校を訪れました。小学校5年生23名を対象としてロボット型携帯端末(ロボホン)を使ってプログラミング学習の出前授業を行いました。『ロボホンのはじめてのお使い編』と称して歩くコースを用意し、プログラミングをしてもらいました。授業はプログラミングが面白いと好評でした。授業をきっかけにITや新見高校に興味を持ってもらえたらと思います。

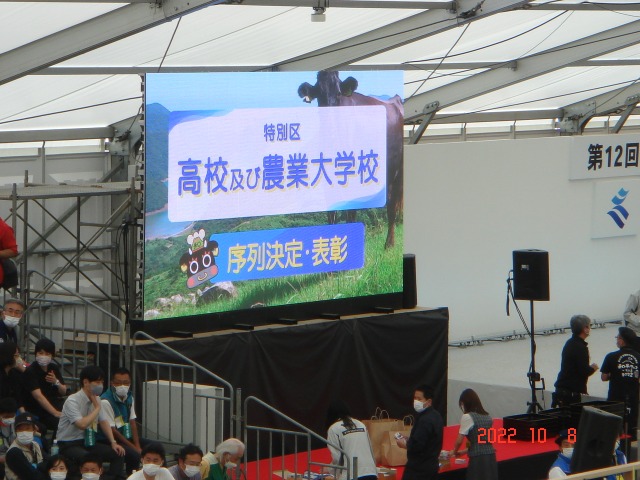

コメント 令和4年10月3日(月)、鹿児島県で開催される、第12回全国和牛能力共進会(以下、全共)へ向けて、多くの先生方からご声援をいただき、「いろは」号とともに出発しました。全共は「和牛のオリンピック」とも言われ、5年に一度開催されます。なんと、第1回全共は岡山県で開催されたのですよ! 今回は41道府県から約440頭の牛が出品され、過去最大のものとなりました。 長時間のバスでの移動の後、翌4日、会場へ到着。「いろは」号は元気に鹿児島入りしました。でも、のんびりはしていられません! 鼻紋(人間の指紋と同じで各牛固有のもの。個体識別できます。)採取があり、開会式前日の5日には、体重や体の様々な部位のサイズを測る体尺測定、栄養度調査、リハーサルと続きます。 そして迎えた10月6日、鹿児島全共開会の日です! ところが、朝から「いろは」号は熱を出して獣医さんに注射をしていただくことになり、ハンドラー(牛を連れて出る人のことです。)の生徒も体調を崩しました。アクシデントが続きましたが、15:10からの特別区(高校及び農業大学校)本番に臨みました。この日の審査は個体審査で、審査員が「いろは」号を近くから遠くから見て、体に触ります。取り組み発表では、3分間の発表時間に、この全共への取り組みについてまとめたものを、発表し、これまでの練習成果を出し切りました。 2日後の10月8日、いよいよ特別区の等位決定の日です。特別区出場24校の牛が最後列の第4線に並びます。比較審査が行われ、牛が、第3線、第2線へと引き出されていきます。そして、ついに等位決定の瞬間、ゼッケン番号「267」がコールされ、最前列の第1線へ「いろは」号が引き出されました!!! 優等5席(5位)という成績です。また、取り組み発表は、24校中A評価をいただいた4校の中の1校に選ばれました!!! 「いろは」号は総合4席(4位)となり、「いろは」号は額章を、生徒達5名はメダルを胸に、たくさんの観客・応援団の皆様が見守る中、会場内を回りました。 10月3日に新見を出発して1週間、10月10日(月)全共の幕が降りました。閉会式には岸田首相のご挨拶もあり、5年後に開催される北海道全共に向けて、北海道の鈴木知事からのご挨拶もありました。5年に一度の全共に、3年間しかない高校生として参加できることは、本当に貴重な経験であり、望んでできることではありません。その貴重な経験をした5名の生徒達には、今回の結果は、地域の皆様をはじめとして、様々な立場から多くの方々のご協力とご支援があってのことであるということをしっかりと心に刻んで、これからの高校生活、そして、それに続く人生を歩んでほしいと願ってやみません。 あたたかいご声援をいただきましたこと、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

9月30日(金)、「冬華」号が仔牛のセリ市へ向けて出発しました。 おとなしく、落ち着いたウシ君でした。

生物生産科1年次生の総合実習の授業で、「耳標」を仔牛達に装着しました。「耳標」とは何か? どうやって装着するのか? 説明と実演を受けた後、1年次生はおっかなびっくり、それでも夏の出産ラッシュで生まれた6頭の仔牛「ゆずか」「ことは」「ろあ」「藤之華」「晴之初」「なつか」の両耳に黄色の耳標を装着していきました。耳の血管を傷つけることなく、すべての耳標装着が完了!!! 上手にできました。仔牛達は突然耳にちょっと痛み(たぶんちょっと痛かったと思う)があった後、何かわからないものがくっついて、とれないじゃん!!! とばかりに頭をブンブン振っていました。 「耳標」には10桁の数字が印字されていて、そのナンバーは、私たちの「マイナンバー」と同じ、そのウシの個体識別とトレサビリティーに利用されます。もし、焼き肉を食べに行って、「本日の牛肉は、○○○○(10桁の耳標番号)の肉です。」という表示があったなら、その番号を検索してみてください。もしかして、新見高校で生まれ育ったウシかも・・・。